四根针管,整整60针,刚一打完,他紧张的表情一下不见了,笑了出来,露出洁白的牙齿。

2019年10月24日,重庆西南医院康复楼,杜富国正在用辅助具吃饭。新京报记者 李凯祥 摄

文 | 新京报记者 韩茹雪

这是一个伤痕累累的身体。

肉眼可见的是从脖子到肩膀、到腹部、再到大腿,凌乱分布的几十条伤疤,粉红色的凸起与褶皱,像蚯蚓一样,爬满了躯干。他的眼睛完全失明,眼球被摘除后戴上义眼片,长时间隐藏在墨镜之下。两只手已经截肢,小臂仅剩二分之一,甩动空空的袖管成了惯常动作。

身体属于杜富国,他是一名扫雷战士。2018年10月11日,27岁的杜富国在执行扫雷任务时,一枚加重手榴弹突然爆炸,他浑身是血,被抬下雷场。

时隔一年,失去了双眼与双手的战士正在慢慢适应他的新生活。他收获了很多荣誉,被南部战区陆军党委授予一等功,先后获“感动中国2018年度人物”、“全国自强模范”、“时代楷模”称号,中央军委授予他“排雷英雄战士”荣誉称号,习近平主席亲自向他颁授奖章和证书。同时期,为了康复与生活自理,他大大小小的手术做了无数个,先后使用了10几件假肢等辅助工具。

头顶光环,身负伤痛,杜富国在一点点摸索未来的人生路。2019年10月,他的战友们正在中缅边境扫雷,属于杜富国的新道路,也在慢慢铺展开。从练习独自穿衣吃饭,到铺床叠被,再到写字,他经常说,“扫雷的长征路刚刚结束,要开始新的长征路,这条路上,自己是自己最大的敌人。”

吃颗糖就不痛了

10月23日,位于重庆的西南医院康复楼。

早上六点半,附近军校起床号准时响起,杜富国从黑暗中醒来,然后在黑暗中摸索。

衣服在睡前就摆放在固定位置,他挪到T恤的位置,先用鼻子蹭衣服,分辨正反面,有的衣服靠商标或者裤带分辨,碰到前后一样的,战友就在正面别上个浅蓝色的小熊挂件,方便杜富国分辨。

分清正反后,杜富国用牙齿咬起衣服一端,伸胳膊,头钻进去,左右摇晃两下就穿好了上衣。

2019年10月24日,重庆西南医院康复楼,清晨,杜富国洗漱完毕后独自穿衣服。新京报记者 李凯祥 摄

失去双手,他正慢慢熟练新的洗漱方式,用仅剩一截的右胳膊夹住牙刷,把牙膏从挤压盒里挤出,牙膏总是沾不到牙刷上,他试了好几次才成功。洗脸、擦脸、刮胡子,如今他都能用残臂熟练完成。

失去双眼和双手一年后,如今杜富国已经能一个人完成日常洗漱穿衣。

比起当兵时,杜富国的速度慢了太多,但他坚持用军人标准要求自己。洗漱后他要叠军被,先是绕着被子走一圈,用半截小臂把被子抚平,然后打出褶,小心翼翼,五分钟过去,“豆腐块”成型。再花十分钟时间,把被子移到床头,拉平床单。

床铺整整齐齐。熟悉的动作总让杜富国想起部队的日子。负伤前,他是南部战区云南扫雷大队扫雷四队的士兵,参加的是中越边境第三次大面积扫雷作战任务。和他一起的,几乎全都是90后士兵。

2019年10月24日,重庆西南医院康复楼,清晨,杜富国洗漱完毕后,依旧按照军人标准整理内务。新京报记者 李凯祥 摄

出事时,他们的扫雷场在云南文山州麻栗坡县猛硐瑶族乡,位于我国的西南边塞,和越南仅一山之隔。历史上浩大的战争被这些边陲小镇继承,雨季,山上的地雷冲下来,掉进地里、田里,牛、羊等家畜踩上就炸死了,人也死伤的多,有的村子“87个人,78条腿”,老百姓们饱受其害。

雷区被称为“死亡地带”,立着带有骷髅的标志物。在那里,杜富国被叫做“雷神”、“雷场小马达”,战友们都说,他是带工具最全的人,缺什么就喊他拿。

从2015年6月份进入扫雷大队,直至去年10月负伤,三年扫雷生涯中,杜富国进出雷场1000余次,累计排除爆炸物2400余枚。

三年时间,去的时候还是荒草丛生的雷区,走的时候已经长满了庄稼。风一吹,在山间飒飒作响。

可惜,即便还能再去老山,杜富国都很难听到这声音。爆炸导致他的耳膜穿孔,听力严重受损,如果在吃东西,那外界对他就是一片静默,只能听到咀嚼的声音。

早上7时30分,杜富国准时吃早饭。右胳膊绑上一段树脂做的假臂,前端是一个勺子形状,他已经学会自己吃东西。吃饭的时候,他嚼得很快,吃完一些就停下来,竖着耳朵,听听饭桌上战友们在说什么,不时问一句“你们吃饱了吗?”调整自己吃饭的速度。

天完全亮透了,重庆满城雾气蒙蒙,打湿一地桂花,淡淡香气从窗户飘进来。护士量完血压,杜富国笑呵呵打招呼,“你今天来的早呀。”护士问“擦眼睛了吗?”他在床边坐得端端正正,“就等你了,你给我擦吧”,两只衣袖被他左右甩来甩去,像个撒娇的小朋友。

2019年10月24日,重庆西南医院康复楼,杜富国使用的义肢、辅助具及其用辅助具写的字。从左至右:美容义肢、第一代吃饭辅助具、第二代吃饭辅助具、第三代吃饭辅助具、写字辅助具和盲杖辅助具。新京报记者 李凯祥 摄

因为眼球摘除,杜富国的眼睛会出现很多分泌物,即便戴上义眼片能缓解,也需要每隔两三个小时用棉签擦拭。

擦完眼睛,杜富国准备再戴眼镜,不小心掉到地上,他蹲下来慢慢摸索,找到后一次没捡起来,接着捡,还大声给自己鼓劲“一次不行,再来一次”,说完自己也笑了。

4根细长的针管拿到病床前,杜富国该打疤痕针了。

他的身体布满了大大小小的伤疤。这些伤疤“有毒”,需要每隔半个月打一次疤痕针,“打到和皮肤一样平就不用打了。”医生说。

上一次打针是8号,杜富国记得,那个医生手法好,“说话温温柔柔的,像打麻药”。临近打针,护工和战友都来到屋里,杜富国调皮地说,打针的时候要来好几个人,你猜他们干什么?来压着我。最难的是开始,伤疤硬硬的,护士只能用力往里面推针,疼得他直冒冷汗。

“3 2 1,狙”,一旁的战友张鹏提醒杜富国,“狙”就是“打针”的意思。脖子上打完11针,杜富国喊着:“休息一下,休息一下再打”。

给他准备的有咬着的筷子、毛巾,还有果丹皮等各种糖果零食。以前和战友一起看《红海行动》,里面的角色受伤时说,吃颗糖就不痛了,杜富国如今也是这么想的。

打针继续,痛到极点,他嘴巴张到最大,眼睛紧闭,脸憋得发红,忍着不让自己喊出来,半截小臂忍不住翘起,肚子因剧痛吸气而狠狠瘪下去,露出根根分明的肋骨。

四根针管,整整60针,刚一打完,他紧张的表情一下不见了,笑了出来,露出洁白的牙齿。

“只有自己是自己的敌人”

如果碰不上打疤痕针,杜富国的一天就更加一成不变。

从去年12月21日来到西南医院,他在这里度过300天了。现在已经可以自如上下楼梯,不用人扶。戴着黑色的墨镜,不细看发觉不了他是盲人。

他喜欢玩护士台上的一把黑色旋转椅,自己坐在上面转来转去。护士长姓余,护士们叫她“余老大”,被他起了绰号“鲨鱼妹”,因为“管着两层楼,很厉害”,余护士长最近瘦了不少,他给人家的绰号也随机应变,成了“金鱼妹”。

回到房间,他拿出自己的平板电脑,那是为盲人特别设计的,可以把所有的按键与文字转化成语音,杜富国已经可以用小臂熟练操作,他打开音乐,一首张震岳的《再见》流出,“我会牢牢记住你的脸,我会珍惜你给的思念”,伴着音乐,杜富国自己走到隔壁的康复室。

康复师张鑫给他作康复训练有一段时间了,每天上午、下午各一小时,主要活动他的手臂肌肉。他自己也在积极做康复训练,光是吃饭的辅助器,已经换到第三个,越来越顺手。

医院为他配了一只机械手,可以做出“开 闭 旋”三个动作,对应“张开手,握手,和转动手腕”。这只机械手造价不菲,医生介绍是德国进口的。眼下,他们正在调整这只“手”,4月份配的,但杜富国瘦了,需要再紧一紧臂围。和受伤前相比,他瘦了20多斤。

2019年10月23日,重庆西南医院康复楼,杜富国尝试将智能手穿戴到胳膊上。新京报记者 李凯祥 摄

杜富国还学着靠盲杖走路,左中右三点定位,方便他以后自己去陌生的地方。他已经有些迫不及待,在康复室走了两圈,便跟医生提议,“出去走一下吧”,护士跟着他在走廊里转了两圈。刚练习使用盲杖不久,他还不能完全熟练,有时候会去抓一下身侧的医生,需要感受到别人的存在,“有安全感”。

他的病房桌上放着几本杂志,里面有对他的专访。其中一本,写他的前一篇文章是写张海迪,他能对张海迪的经历侃侃而谈,他还介绍有个双目失明的人,靠着自己的坚持成为知名书法家。

他也在练字,在右边小臂上绑住一支笔,靠左边的小臂定点起笔,如今已经能写出自己的名字,写出“不忘初心”等不少字。几乎每天,他都要练上一个多小时,左臂被涂得黑乎乎一团。

他还曾想过,以后做一名播音员,这是他27岁生日时许下的愿望。还专门找了老师,教自己普通话。时隔一年,他的普通话倒是很有进步,但不再提做播音员的梦想,“以前是随口说的”,他对自己还不够自信。

杜富国在尝试学习各种各样的新事情,虽然还没拿准以后究竟要干什么,但他心里一直有股劲,“我总是要做点什么的”。

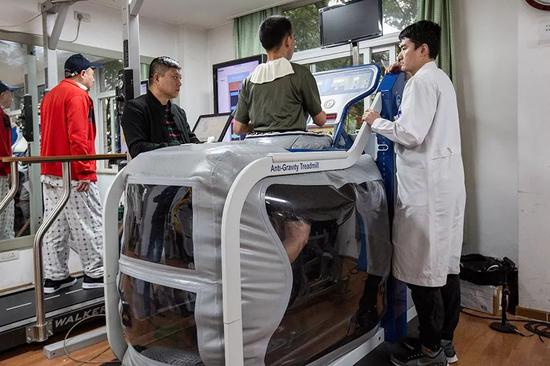

2019年10月24日,杜富国在技师的指导下接受体能康复训练。新京报记者 李凯祥 摄

出医院吃饭会被顾客认出来,去康复室会有病人家属认出来,大家一致的称呼都带着“英雄”二字。就在10月23日下午,有刚从北京参加完阅兵庆典的仪仗兵,来到杜富国的病房,送上大大的拥抱。

练字的时间更久了,他挂在嘴边的一句话是,“只有自己是自己的敌人”。

他相信,一切都可以战胜。

我为什么要后悔呢

待在病房的日子,杜富国有很多话可以听、可以说。

他笑嘻嘻地介绍,自己现在多了三个好朋友,它们是小爱、小度、天猫精灵,这都是好心人送过来的。他在上面听歌、听书,国防和军事类是最喜欢的。

不同于他的战友,中越边境扫雷结束后,战友们去了中缅边境,已经开始新一轮扫雷。听听军营那些事儿,成为杜富国贴近军旅生涯的另一种方式。

杜富国出生于贵州遵义湄潭县的一个乡村。到了18岁,就报名当兵,去了云南,先是边防兵,他的日常就是站岗放哨、巡逻执勤,也在当地帮着修路、盖房子。新兵训练时,他在西双版纳的一个战地医院,医院上面的红十字摇摇欲坠,左侧是停尸房、右侧是厕所,前面是两个直升机的停机坪。

他们把房子重新修缮,挖鱼塘、清河沟,清理出两个篮球场那么大的地方,种上花儿,周围是大片的油桐树,绿油油的。回忆过去,他不避讳提起眼睛这个话题,“我以前视力可好了,100米、200米打靶每次都中,随便一打就是优秀。”

每天站岗放哨、巡逻执勤的日子,持续到2015年6月,他报名加入扫雷大队。“从一开始,我们就知道危险性”,杜富国坦言,“再好的防护服,也防不了冲击波”。

杜富国(左)排除了1枚反坦克地雷。杨萌 摄

据统计,仅在中越边境云南段,约130万枚地雷、48万发爆炸物遍布289平方公里的161个混乱雷场。

回忆起那次使他失去双眼和双手的爆炸,杜富国从来不后悔,“我受伤后,半个月就接受自己了,我不后悔,如果后悔就接受不了自己”。

执行扫雷任务,是杜富国真心热爱的事情,回忆起来,嘴角不自觉上扬。高温是他们要克服的困难之一,热带雨林,经常是40多摄氏度的高温,宿舍里像蒸笼。最初没有空调,战士们床上铺凉席,在身上浇两盆冷水,趁着凉快劲儿入睡。

扫雷防护服人手一套,得半小时才能洗干净,晾晒需要2-3天时间。他们每天扫雷,来不及洗,一套衣服穿一两个月是常事。出的汗变成盐,落在衣服上成了一滩滩白色的印子,隔着二三十米就能闻到扫雷兵的味儿,酸臭。

扫雷兵们在当地很受百姓欢迎,当地的孩子们碰见扫雷兵,都会敬礼。杜富国还记得一次扫雷途中,他在橄榄绿的军车里,路边走着三个光着脚的小孩,背着捐赠的花花绿绿的书包,对着他们敬了个少先队礼,直到车开走很远也没见孩子们把手放下来。

那里流行一道菜,叫军民鱼水情,当地百姓种的芭蕉花和部队的罐头拌在一起,或煮或炒,芭蕉花涩味消失,罐头不再油腻,大家都很爱吃。

2018年麻栗坡县猛峒乡发生特大泥石流,他站在半山腰,看到泥石流从菜场、街道穿过。他和战友们第一时间去救人,水没过腰,他们顺着电线爬过去,把养老院的老人从房顶背出来,安置到营区,街上的门面房全是泥浆,挖掘机进不去,他们趟在泥塘里救人。直到第二天救援队来到,他们回归扫雷任务。

老百姓给他们递馒头,杜富国啃下去,觉得“当兵就得这样,为老百姓做贡献”。

扫雷就是他心中的贡献,带着骷髅标记的雷场,成了良田沃土、经济开发区、红色旅游带,百姓们在上面种上庄稼、盖上房子,杜富国觉得一切值得。

雷场变沃土的最后一道工序,是扫雷兵们脱下黑黄相间的工作鞋,换上寻常胶鞋,唱着军歌,手拉手走过雷场,证明这片土地的安全。

南部战区陆军云南扫雷大队官兵在云南省麻栗坡县老山西侧坝子雷场手拉着手徒步验收已扫雷场。彭希 摄

向记者介绍这些,杜富国的话就说不完。负伤后刚苏醒时,他还不了解自己的伤情,旁人也不敢告诉他,小伙子乐呵呵保证,得多吃点有营养的,早点回归雷场。

他的归队仪式在2019年5月,时代楷模发布会上,队长、战友突然出现,为他准备了这个惊喜,杜富国忍不住流下泪来,这也是最近一次哭。

新的长征路刚开始

10月24日下午三点,结束午休后,杜富国出现在康复楼二层锻炼室。

康复师指导他做平板支撑,每分钟一组,他把双脚改成单脚撑地,康复师笑着问,“富国,自己增加难度喽。”

他迫不及待地想让自己变更好,在反重力跑台,一跑就是三公里、五公里,汗水打湿衣服。康复师介绍,他现在跑三公里,大概只用13分钟,比一般成年男子速度还要快。

2019年10月24日,杜富国在技师唐鹏的指导下接受反重力跑台训练。新京报记者 李凯祥 摄

每个刚接触杜富国的人,都小心翼翼,怕不小心问到他的伤处。但他自己却终日笑呵呵,喜欢把空空的袖管甩来甩去。刚告诉他失去双眼双手时,医院还专门安排了心理疏导,但没料到,杜富国平静接受了,还反过来安慰别人。

苏醒一周,杜富国感到幻肢痛,偶尔有个手指头痛一下,他去摸,却什么都没有,“这种痛就是一种折磨”,这是他唯一表露出的难过。

最初进行康复训练,戴上机械手,杜富国的胳膊磨出红红的新疤;黑暗中找不到方向,一次次摸索,但他没叫过苦,“不想让别人担心”。

“这个事情就像一个疤,不提还好,什么时候提起来什么时候疼。”回忆杜富国刚醒来的情景,杜妈妈忍不住掉下泪来。

杜富国的弟弟也是军人,驻守西藏的边防兵,即便大儿子出了事,杜妈妈也没劝阻小儿子离开,“留在身边该有危险还是有危险,听他自己的。孩子放到身边,永远都长不大。”

杜富国负伤后,杜妈妈一直跟着他辗转几个医院,照料在侧,她把微信名改成了“女本弱为母则刚”。

康复中的杜富国,收到一大箱来自全国各地的信件,他小心收好。几乎每天都有人前来慰问、看望。病房里有战友们带来的各式好吃的,文山咖啡、蒙自石榴,还有云南的鲜花饼。

2019年10月24日,杜富国体能康复训练后,满头大汗。新京报记者 李凯祥 摄

每逢有人来,他都要嘱咐泡上一壶老家的茶,湄潭翠芽。他听爸爸说,家里新种了两棵茶树,现在已经有十亩茶园,他盼着早点回家。

谈到未来,他还不太清楚自己要做什么。能确定的是,他想留在部队,做一份力所能及的工作。

他形容自己过去走了一段扫雷的长征路,之后要走一段新的长征路,一切才刚刚开始。

晚饭后,杜富国到医院旁边的陆军军医大学散步,战友陪着他,每天都要走上一小时。新生们正在训练,军号声、口令声不时传来,杜富国慢慢往前走着,走一圈是400米,大概七分钟能走一圈,他记得很清楚。

操场周围是大片的黄葛树,郁郁葱葱。杜富国慢慢往前走着,过台阶会不自觉踢正步一样上去,面前的一切他看不到,但道路漫长。