制图:孔颖

制图:孔颖

电商平台上的跨国新娘交易网页。网页截图

婚庆鞭炮的硝烟慢慢散去,张湖夫妇回到屋里没有一丝睡意。儿子娶了媳妇,压在心头的一块巨石被搬走了。但这个甘肃大山里的家庭,因儿子的婚姻一夜返贫——为了支付结婚费用,家里倾其所有,还欠下了15万元的外债。

老张家境一般,15万元光利息就要花掉他打工年收入的一半。年前他曾经和亲家商量,彩礼能否分期付款。女方家长从嘴里挤出一句话:“你以为买房呢。”无奈之下,张湖只得借钱给女方凑足彩礼。

张湖家所在的甘肃省庆阳市庆城县佛殿湾村是当地出了名的穷山村。“太穷了,姑娘都不愿嫁过来,越穷的地方,彩礼涨得越高。”张湖说,这几年,村里有男娃的家庭对飞涨的彩礼已经习以为常,谁家娶了媳妇,都会问一句,“多少钱买的”。

一个“买”字透出了“张湖们”的无奈,也折射出彩礼背后农村婚姻的冷峻现实。

摇出个“亲爱的”

不愿留在山里的不只是佛殿湾村的姑娘。

19岁的小扣已经在北京闯荡了4年,这位来自陕西绥德的姑娘最烦别人对她说:“米脂的婆姨绥德的汉,你找对象不愁了。”因为绥德的汉子再像传说中那么好,她也不中意。

小扣儿时的伙伴大多已经找到了婆家,几乎没有人嫁给本地的汉子。姑娘们都想走出大山,最理想的是能在西安买房子,再不济也要去离绥德稍近的延安,而小扣希望能在北京安家。

小扣的妈妈担心她整天在外闯荡耽误了结婚,但她一点都不着急。北京比绥德大多了,这里可选择的结婚对象也要多得多。在美容院做技师的小扣说,在北京,一切都是新鲜的,包括获得爱情的方式。

“你知道微信有个摇一摇的功能吗?”每次和老家的小伙伴微信聊天时,小扣都会给大家传授这个社交软件上的小功能。后来,她的一个闺蜜真的摇出个“亲爱的”,在外打工的两个同乡,也都通过网恋结了婚。

在武汉大学社会学系副教授刘燕舞看来,市场经济加速了年轻人的流动性,打工潮扩大了农村的婚姻圈子,确实让一些年轻人获得了更大的选择自由,但也给爱情与婚姻带来了更浓重的市场气息。

在河南中部的吕楼村村民眼中,一些先富起来的人家在选择媳妇上,有更多的可能性。

村里的吕军东早年在宁波回收二手电瓶,“开始几年的生意,好得只记得数钱了”。他盖起了吕楼村的第一栋楼房,院子里铺上了水泥砖,院墙上的琉璃瓦闪闪发光。

这几年,吕军东都是开着轿车从宁波回家过年,“一到年关就有接不完的电话。”他用抱怨的语气笑着说,“都是给儿子说媒的。”

刚进腊月,吕军东的儿子就开着轿车穿梭在乡间小路上,去见那些精心打扮后等待他来相亲的女孩儿。“最频繁的时候,一天看了5个。”吕军东说。

除了像吕军东一样“收电瓶的”,在吕楼村所在的何店乡,那些早年外出“搞沥青的”“卖药的”,都成了村里“最先富起来的人”。

年轻人大规模外出,成就了一批“富人”,也改变了年轻人的交往方式。以往,村里年轻人之间的交流范围大多囿于镇上的学校、集市、庙会等为数不多的公共场所。每逢赶集,经常能看到三五成群的男女青年在街上寻找“缘分”。“有时看上哪个姑娘,在大街上不好意思开口,只能一直跟到人家村里,再找人来说媒。”吕楼村一个结婚不久的男青年说。

现在,每逢年关,返乡的年轻人也会到集市上去“凑热闹”。但更多时候,他们都坐在家里的暖炉旁,手指在手机屏幕上上下滑动,频繁地刷着“附近的人”,或者跟千里之外的网友聊天。村里有几个男青年,不用父母操心,就带回了“在QQ上聊来的媳妇”,而这种异地“自谈”的恋爱,不仅会让双方家庭谈判更加简单,也会大大降低彩礼的价格。

手机与互联网的普及打开了封闭已久的农村,旺盛的社交需求,以及对浪漫的天然向往,随着交往圈子的扩大逐渐释放,农村青年对婚姻对象的选择也越来越多、越来越自由。

在吕楼村,吕军东这一代人和他的父辈们,几乎都是在本乡内通婚,“过年走亲戚,骑上半小时的自行车就到了娘家”。而现在,村里来自外乡、外县,甚至是操着外省口音的媳妇越来越多。这些外地媳妇本来和吕楼村的青年一样,都是离开家乡到城市打工的,他们在城市相遇,然后恋爱结婚。这些变化在吕楼村老辈人那里是难以想象的。

婚姻圈扩大了,婚姻市场甚至延伸到国门之外,人们可以在更大的空间、更自由地选择结婚对象。只是,刚刚打开的农村社会,似乎还没有适应这汹涌的市场浪潮。

在贵州,学者刘燕舞调研的3个自然村里,当年选择和跨市、跨省女性结婚的占了一半左右。但是这些外地女性的婚姻极不稳定,3个自然村中,共有9个外来媳妇,最后“跑”了6个。这些出走的新娘重新回到了婚姻市场,留下的却是一条条“光棍”和一个个单亲儿童。

飞涨的彩礼

“万紫千红,一动不动”……这些彩礼口诀对甘肃庆阳偏远山区的农民来说,就像陇东的大山一样难以翻越。

万紫,一万张五元的人民币叠在一起;千红,意味着一千张100元人民币,一动,是一辆小轿车;不动,自然是房产。

在张湖所在的佛殿湾村,飞涨的彩礼让当下农村青年的婚姻多了一层买卖的意味。佛殿湾村,离庆阳有几十公里的路程,山大沟深,从市区到村里需要倒3趟车,再步行5公里。蜿蜒的山路环绕着陇东的大山,路的一旁就是悬崖,张湖家至今还住在一口破窑洞里。

在这个贫穷的村庄,村民们似乎已经习惯了借钱付彩礼,亲朋好友也大都会支持一下。毕竟谁都说不好自己家的孩子哪天结婚需要钱。

张湖家的二儿子正在读高三,如果考不上大学,也面临着娶媳妇的问题。张湖希望儿子能考上大学,他已经难以再承受一次彩礼的折腾了。

近几年,庆阳农村的“天价彩礼”,进入了增长的快车道,从2004年的不到1万元,快速跑进了2015年的15万元。

彩礼不仅是西北老张一家难以逾越的黄土高坡,刘燕舞等学者发现,越是经济条件不好的地区,近年彩礼涨得就越厉害,“供求决定价格,爱情少了含情脉脉,赤裸裸地遵循市场规律”。

河南东部一个村庄的媒婆邓孟兴说,这几年,在一女难求的背景下,他屡屡被坐上火箭的彩礼吓到。很多女方父母一开口就是六万六、八万八等吉利数字,这还只是彩礼,不包括买房、买车、酒席的费用。

房子正成为农村结婚费用中一个最大头的支出,女方已经不满足男方家里在农村盖新房了,不少女方要求在县城买房,再不济也得在镇上买房。

华中科技大学“中国乡村治理研究中心”的研究人员近一两年来回乡都有一个明显的感受,就是县城里的房价涨得厉害。

以鄂中一个经济欠发达的县城为例,现房的价格已经在每平方米七八千元,而武汉郊区的房价也不过如此。据该县县城一家房地产中介的老板介绍说,乡镇年轻人的婚房是抬高县城房间的主导因素。

事实上,大概也就在七八年前,豫鄂等中部地区的农村,男方给女方的彩礼也就是俗称的“三金三银”,金、银项链、耳环、手镯各一套。而现在,往往礼金就6万~10万起步,不少家庭都会为儿子的婚事负债累累。

华中科技大学“中国乡村治理研究中心”博士生刘锐的邻居小刘家已盖上二层楼房,可他母亲还想着再买辆车。闲聊时刘锐问道,你们平时也用不着开车,买来做什么呢?邻居的母亲回答,“媒人要看呀!你看,买车的人都找到了媳妇。”刘锐发现,这个村60多户已有10辆私家车,除了过年期间偶尔开一下,平时就搁在院子里睡大觉。

刘燕舞曾对上世纪70年代以来的彩礼变化进行过梳理。上世纪70年代到上世纪80年代,结婚对大部分农村家庭来说算不上是负担。到上世纪90年代中后期,婚姻消费开始上涨,数额相当于一个农村劳动力年毛收入的三四倍,也就是说,一个劳动力不吃不喝,需要劳动三四年才能结得起婚。

从2000年开始,婚姻消费可谓飞涨,彩礼数额几乎需要一个劳动力不吃不喝劳作4~7年才能负担得起。如果考虑建房等硬性条件的消费支出的话,那么将意味着一个劳动力需要劳作11~16年才能负担得起。“这还是几年前的推算,如果放到现在,大概得要20年才付得清。”刘燕舞说。

2015年3月,一位来自甘肃省泾川县的网友给甘肃省委书记王三运在网络上留言说,结婚的彩礼太高,动辄二三十万元,农村的年轻人感到压力巨大,省里的领导能不能管管。

几天后,中共泾川县委办公室在网络上给小伙子回了信,而从这封回信中也可以看出农村彩礼高涨的事实和部分原因。

这封回信说,泾川县各乡镇、各村之间彩礼有所差别,总体彩礼在13万至20万之间。造成农村彩礼高的原因之一就是,农村婚龄男女比例失调。根据统计,泾川县婚龄男女青年比例为1.86∶1,乡镇也普通存在着婚龄青年男女比例失调的现象。

事实上,政府也想管管彩礼问题。2015年6月,庆阳市政府出台了《关于倡导婚俗新风加强农村婚姻管理工作的意见》,想要将杜绝“天价彩礼”、拒绝红白喜事大操大办、禁止媒人借婚介敛财等内容纳入村规民约之中,印发全体村民家庭执行。

“根本到不了我们村,这样简单就能改变老风俗?一个愿打一个愿挨。”当张湖听了市里有这样一个文件后说。

西安交通大学的姜全保博士曾经对全国百村的光棍情况进行过调查,在他看来,彩礼飞涨的根源就是男多女少。他说,性别失衡对婚姻产生的最大影响就是结婚成本急剧上升。当稀缺的女性被分配到数量更多的男人中间,就会使男人形成竞争,男人为了增加结婚机会,就必须付出更多的经济代价。

“婚姻也是个市场,条件差的男方家庭意味着在婚姻市场处于劣势,议价能力较弱。”华中科技大学“中国乡村治理研究中心”贺雪峰教授说,“为了在婚姻市场上的竞争中获胜,只能提高彩礼的数额。”

河南的一个村庄,一年娶了40多个媳妇,远远多于周边村庄。原因是提高了彩礼价格,周围村庄都给10万元,这个村给12万元。周围村庄的人抱怨归抱怨,但也只得跟着把彩礼抬高。

“那些处在劣势的男方家庭提高了彩礼数额,产生示范效应,其他人也相应提高彩礼数额,进而使彩礼平均水平上升。”贺雪峰说,“其他处于劣势的男方家庭要高于平均水平才能在竞争中获胜,从而形成一个平均彩礼水平不断上升的恶性循环。”

被销蚀的浪漫

34岁的叶虎终于把自己从小叶熬成了老叶,不变的是依然打着光棍。叶虎虽然只有初中文化,但却喜欢看小说,尤其喜欢五四时期的爱情小说,即便在浙江打工,空闲时也是一个人安静地在宿舍里看书,大伙儿对他的评价是,“这孩子太文艺”。

每年春节回家,小叶跟别人聊天的话题,除了小说,还有时下热门的国内外大事,跟村子里的男青年一起交流,显得鹤立鸡群。闲书读得多,长得也还俊秀,叶虎的眼界也抬得很高,处了好几个对象都不了了之。30岁前,他坚信书中爱情的美好结局,不肯降低身段。

然而,叶虎家境不富裕,条件好的姑娘对这个“穷浪漫”的男青年并不热衷。眼瞅着儿子成了剩男,母亲终日以泪洗面,四处向人哭诉。可四邻八乡中,叶家儿子的另类出了名,很少有人愿意帮忙做媒。

最新消息说,现在小叶低头了。即便是媒婆推荐的有小孩的离异女性,他也愿意去见面。

在刘燕舞看来,由于经济分化的加剧以及农村内部人员构成的异质性,使得经济因素越来越成为决定婚姻成败的关键因素,浪漫终究只得败下阵来。

在北京打工的陕西绥德姑娘小扣既想追求自己所梦想的浪漫爱情,又不得不面对赤裸裸的现实。小扣的姐姐就是活生生的例子。姐姐中意的是自己的初中同学,但妈妈说,那个男孩家比自己家还穷,人又老实,可以预见的未来就是两人打工,靠微薄收入支撑生活。每次说起这些,妈妈都会边掉眼泪边说,自己已经一辈子这样了,不希望自己的孩子还住在山里。

在妈妈的安排下,见过几次面后,小扣的姐姐嫁给了一个家里在延安有房子的男青年。但婚后3个月,小扣的姐姐就从婆家离家出走了,并留下了“死也不回去”的狠话。男方家里派了庞大的队伍上小扣家要回了彩礼。

姐姐的前车之鉴并没有改变妈妈的态度。妈妈依然坚持,爱情与浪漫不能当饭吃,如果小扣要结婚,男方必须在城里有房,而且支付的彩礼也必须随行就市。另外,小扣的哥哥还没有成亲,在妈妈看来,小扣必须承担起为哥哥攒彩礼钱的任务。妈妈说了,现在全家人的努力就是为了哥哥娶媳妇。

小扣也明白自己陷入了婚姻的怪圈,哥哥结婚,全家人都必须为了沉重的彩礼贡献力量,小扣深知一份彩礼对男方家庭的重压。可轮到她自己结婚时,娘家注定不会在彩礼上松口了,男方的家庭也得为了彩礼殚精竭虑,说不定男方的姐妹也如她一样正在辛苦地挣着彩礼。

小扣理想中的婚姻,是有一个有事业心的男孩和她一起在北京奋斗,哪怕住地下室。但这显然与妈妈的期待不符。

农村婚姻市场的扩大,“供求”关系的紧张,同时催生了婚姻中介行业,让曾经只是“撮合好事”的媒婆变得职业化起来。

不少农村附近的集镇都办起了婚姻介绍所。但不同于城里的婚介所,在农村媒婆手里的未婚名单中,男女青年都因为不同的条件被标上不同的价格,媒婆给撮合的时候,男女青年就像在市场上被交易一般。

在河南中部的吕楼村,“婚姻”二字的价值不仅由不断飞涨的彩礼支撑,而且女孩也依照相貌、学历的不同,而被标上了不同的价格。在吕楼村的“婚姻市场”,如果按女方的学历来定价的话,通常的“价格”是:本科15万元,大专12万元,中专10万元。理由是,为供女儿上学借了那么多债,结婚时必须得到补偿。

50岁出头的吕文生刚刚为儿子凑齐了女方需要的彩礼,准儿媳虽不是大专生,但自己儿子年龄大了,他没有太多“讨价还价”的余地,只能默默比照着承受12万元的价码。

在山西吕梁,因为当地男女比例严重失衡,男性很难在当地找到结婚对象。而临近的运城市部分农村,因为早年计划生育执行比较严,造成独女户比较多,再加上运城经济条件较好,吕梁一些地方出现专门介绍男性入赘到运城的男性媒婆。尽管是入赘,一场成功的婚事仍然要支付给媒婆5000元,几乎相当于当地一个人大半年的收入。

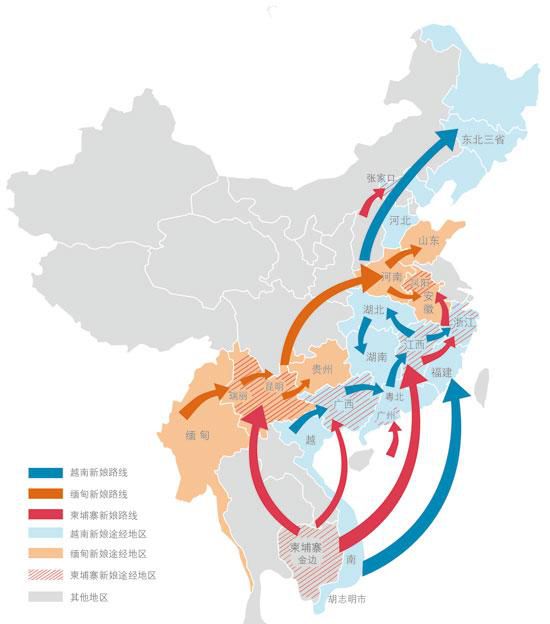

买来的跨国新娘

在河南的吕楼村,吕文生倾其所有,用10多万元的彩礼,最终搞定了儿子的婚事。但村里,有的人家,就是砸锅卖铁,也凑不出如此高昂的彩礼。为了完成传宗接代的任务,一种大家心照不宣的模式悄悄地蔓延开来:从国外买个媳妇回来,这是他们避免成为“光棍”的最后方式。

不知从什么时候开始,乡间的小路上会闪现着一些与北方人身形完全不同的身影。不仅吕楼村有,不少北方的村庄都有。

这些眼窝深陷、肤色黝黑的女人与村子里的一切都显得格格不入,没有人关心她们具体来自哪里,也没有人听得懂她们说的话,事实上,她们甚至没有名字。村民们谈论最多的,是她们的价格,两万元一个,“便宜得很”。

她们的家乡或是在缅甸,或是在越南、柬埔寨。这些洋媳妇每天都在重复着同样的事,做家务,发呆。直到生了孩子,在家人的陪伴下她们才可以偶尔到集市上感受一下小镇的热闹。慢慢地,她们开始学会说一些腔调古怪的当地话。

最令学者刘燕舞称奇的是,他曾在贵州的一个边远山村里看见一位当地村民买来的缅甸媳妇。

从贵阳坐车到那个海拔2000多米的山村,刘燕舞花了两天的时间,他想象不出这个缅甸的媳妇是怎样辗转从国境线的那头翻山越岭落户到贵州的。

听说这个缅甸媳妇已经40多岁,高颧骨、黑皮肤、小个儿,在当地人的审美观中,丑得吓人,而且身体也不好,病恹恹的,干不了地里的活儿。

尽管能挑出一堆的毛病,但村里人还是钦佩娶上缅甸媳妇的这个村民,不管什么路子,至少没花多少钱吧,至少不用打光棍了吧。

“这些外籍新娘的婚姻行为处于法律的灰色地带,很多甚至涉及到人口贩卖。”刘燕舞担忧,“婚姻市场可以无限延伸,但是带来的问题也会越来越多。”

在搜索引擎上,只要输入越南媳妇、缅甸媳妇等关键词,就能轻而易举地找到各种能“交易”洋媳妇的贴吧、社交群,甚至电商平台上也有卖家。似乎这样的婚姻形式已经很成规模,甚至已经成了产业。对那些所谓的国际红娘来说,婚姻早就成为赤裸裸的交易,牵线搭桥就是一桩买卖。

正因为夫妻关系是买来的,所以在很多娶了外国媳妇的家庭里,看管与被管成了主旋律,婆家人惴惴不安,每天都担心,千万别让买的媳妇跑了。

2014年11月,河北邯郸市发生了多起越南新娘集体出逃的事件,涉及当地28户农民的家庭。

据娶了越南新娘的一个村民介绍,如果迎娶本地姑娘,需要“三斤一响”作为彩礼,也就是3斤重100元纸币,算下来是一二十万人民币,再加上一响,也就是一辆汽车,当然必备的还有一套新房,算下来,就是三四十万了。村里很多家庭都无力承担,所以不得不选择语言沟通都存在障碍但是相对便宜的越南姑娘。

2014年的春天,一位越南来的女士,给邯郸的几个村庄带了一批越南姑娘,分别嫁到了28户人家。这些人家付出的代价是支付给女方两三万元,这比起娶个当地媳妇便宜多了。可没想到,好日子没有持续多久,当年年底这批新娘就集体出逃了。

在警方的介入下,跨国新娘背后的诈骗团伙被控制。2016年1月初,相关人员被法院判刑入狱。罪犯被惩治了,但新娘也飞走了,留下的是28个新光棍,他们也许此生再也无力组建家庭。

(宣金学、向楠参与了部分采访。应被采访者要求,部分人名、地名使用了化名)

主笔 刘世昕 本报记者 杨海 何林璘 兰天鸣